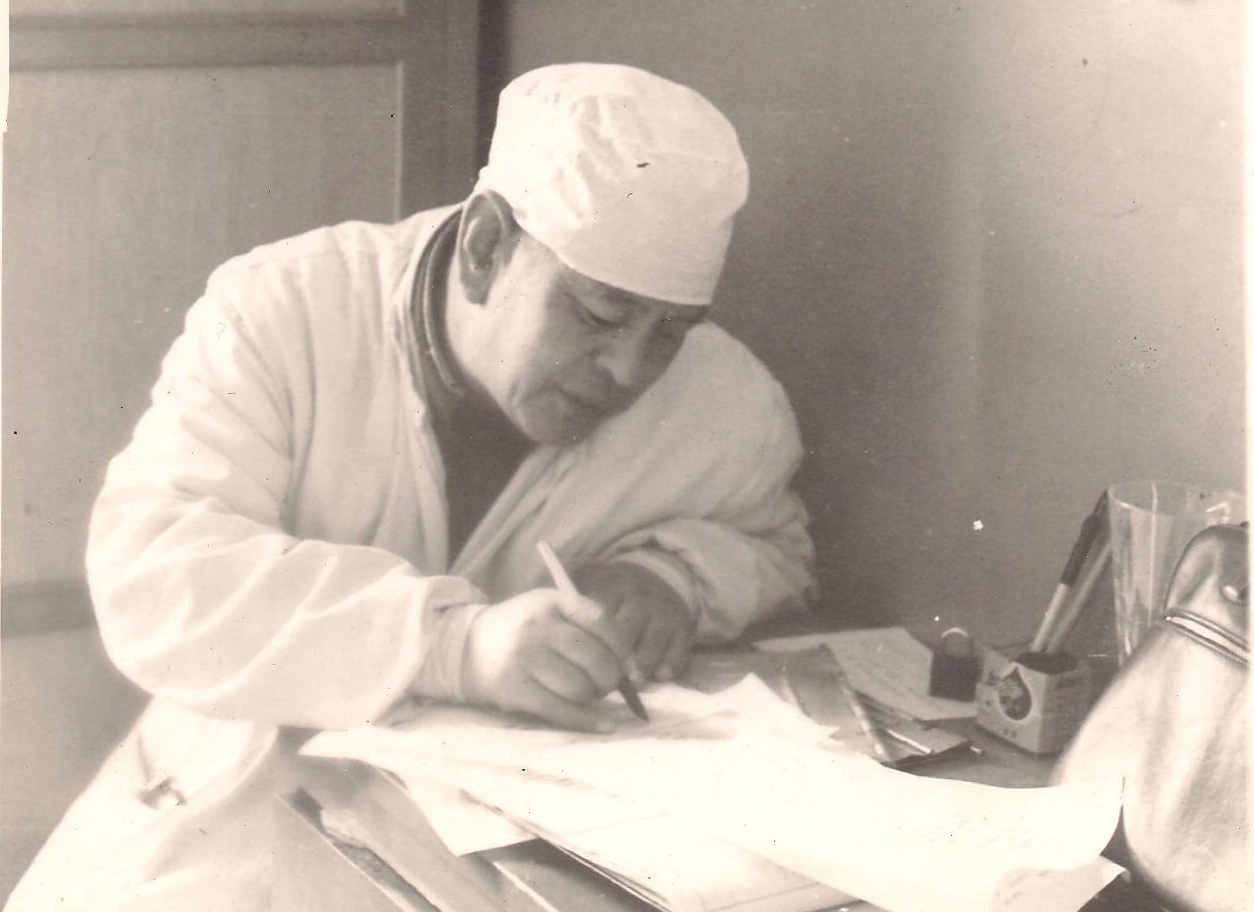

走在萃英门熟悉的小路上 ——追记原兰大二院内科主任赵怀玉教授

彻夜雨点石榴花\空气清爽求医鲜\佛晓露润新蕾发\白塔雾绕药工家\久旱禾苗得琼浆\只是一时错了位\青山更绿两山涯\确把凤凰当乌鸦。至公堂里幽幽地传来了赵怀玉老先生作的那首诗歌。一位医生拥有诗人的情怀后,这个世界将会变成怎样的美丽?我们不禁抬头望见了那座微笑的白塔。

“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”我再一次沿着赵老先生当年走过的小路,走进了那个属于他的沧海桑田……

⊙“悬梁”求知,成就满腹经纶

当陇剧《官鹅情歌》唱响整个中国,那个地处青藏高原边缘和西秦岭、岷山两大山系支脉交错地带的小县城宕昌慢慢淡入我们的视线。这个早在新石器时代就有人类繁衍地方,人文和自然景观交相辉映。三国时,邓艾伐蜀过境;西晋永嘉元年(公元307年),羌人始建宕昌国。古老的宕昌国遗址、险峻的三国古栈道、闻名全国的哈达铺红军长征纪念馆、风景如画的官鹅沟自然风光,加上独特的羌藏民俗文化、多彩的民间艺术,成就了这方水土的人杰地灵。

赵怀玉的祖父是个商人,一路经商从武都汉王镇来到宕昌贸易重镇白龙镇(即今日哈达铺镇)定居。公元1929年1月,赵怀玉就在这里出生。他在7岁时,已经表现出了惊人的数学天赋,因此祖父希望他能够传承祖业学习经商之道,然而此时的赵怀玉却对文学和历史产生了浓厚的兴趣,经常缠着祖父和镇上其他老人让他们讲历史故事。虽然认字不多,但他常常把偶然得到一本本古书视为珍宝,爱不释手。赵怀玉的表现与祖父的期望大大相悖,祖父便从中加以干涉,但始终没有动摇他对文学的渴望,经常是避开家人躲到草堆里独自苦读。幼小的赵怀玉常人难以理解的表现,最终折服了祖父,他被送到了镇上的私塾开始学习四书五经。

在私塾的学习中,赵怀玉知道了“头悬梁锥刺股”、“程门立雪”、“凿壁借光”等一些列求知好学的典故,并以此自勉养成了静夜苦读的习惯,成为了当地小有名气的“三大才子”之一。

公元1949年,赵怀玉考取了兰州大学医学院,由于特殊的历史时期使他的大学生涯是在1950年9月大学正式复课后开始的。节俭勤奋是他大学生活的显著标志,为了节约开资,赵怀玉暑假期间从不回家,或到煤场拉煤砖或打小工勤工俭学,补贴下学期学习和生活的开销。到了寒假,为了省下路费赵怀玉和同乡的学子们结伴而行,翻山越岭徒步走回家,7天的路程留下了他在求学路上那串清晰可辨的脚印。

赵怀玉十分珍惜每一次学习机会,在学好医学专业课程的同时,他充分利用大学图书馆这座知识的宝库,通读了许多文学、史学、自然科学、天文地理、古典哲学等各类书籍,积累了深厚的文学底蕴,陶冶了高尚的情操,成就了他的满腹经纶。

⊙“桑梓”情怀,造福陇原百姓

雷鸣电闪舞龙蛇\瓢泼大雨断新驾\顷刻时程洪水烈\冲垮田园毁了家\路断桥去通途断\只因挖药遍地扒\杀鸡取卵青山黄\植被破坏祸无涯\植树种草是根本\四一决策坚为佳\偷伐森植实愚莽\提高素质重文化。一首《惊宕昌县暴雨成灾》,深情展现了赵怀玉作为陇原儿女的家国情怀。

已是中华医学会内科副主任委员、消化组副组长的赵怀玉,虽然功成名就,身居闹市,但令他魂牵梦萦的依然是千里之外家乡宕昌的一笑一颦。他时刻不忘家乡父老的生老病死和医疗建设事业,每年都牺牲自己的休假时间,乘坐长途汽车,专程到宕昌县为家乡人民义诊,为县医院的医生们举办学习讲座,和他们一起查房、会诊、讨论病例、探赜索隐,并结合宕昌县的实际情况伏案备课,亲自授课。

他曾经这样说过:“我亲眼看到和亲手诊治过许多父老乡亲,他们中有的过早辞世,使我内心十分不安与同情,作为抗癌战线上的一位医务工作者,应尽自己的一份绵薄之力,为早日克服癌症,为‘四化’作贡献而自强不息,奋斗不已。”仅1985年以来,他利用自己假期,来家乡为患者义诊期间作胃镜检查达259人次,发现癌症患者25人次、慢性萎缩性胃炎患者159人次,检查其他患者300多人次,都给予了及时的手术或药物治疗。

由于他中西医贯通、诊病细致准确、一视同仁,慕名而来的求医者络绎不绝,他都热情接待,加班加点对其进行诊治。他对宕昌县、岷县、武都市、舟曲县广大患者的精心呵护,受到了当地干部群众的广泛爱戴。称得上“上餍天心,下副人心,惟震故里,方不失医家治道也。”赵怀玉的事迹也被收录于《当代中国科技名人成就大典》、《当代科技名人录》、《宕昌县县志近代名人录》等。

⊙“杏仁”精神,情暖大爱杏林

三国时期,吴国董奉成就了医者的杏林美誉。作为传承人的赵怀玉也用一生培育了一片属于自己的杏林,同时也升华出了一种“杏仁”精神。

赵怀玉在任助教期间师从杨英福教授,从事消化专业及大内科工作,研究早期胃癌的诊断及消化道疾病与免疫。1957年和导师杨英福教授在《中华内科杂志》上发表了“胃镜检查与其诊断价值”一文,从此拉开了新中国胃镜检查事业的历史开端。随后,他与同事们在当时条件下艰苦地展开着临床医学科研工作,先后在国家、省级期刊发表论文100多篇,其中部分文章在国内、外有一定的实践与推广意义,达到了国内先进水平。科研惠及临床,他的学术研究使我国的消化专业有了长足的进步,使无数患者受益。

“桃李不言,下自成蹊。”在赵怀玉广袤的杏林下跟随着众多的追随者。赵怀玉常说:“一花独放不是春。”他为社会做出最大的贡献不仅是那片杏林,还有他精心培育的杏林种子——“杏仁”。

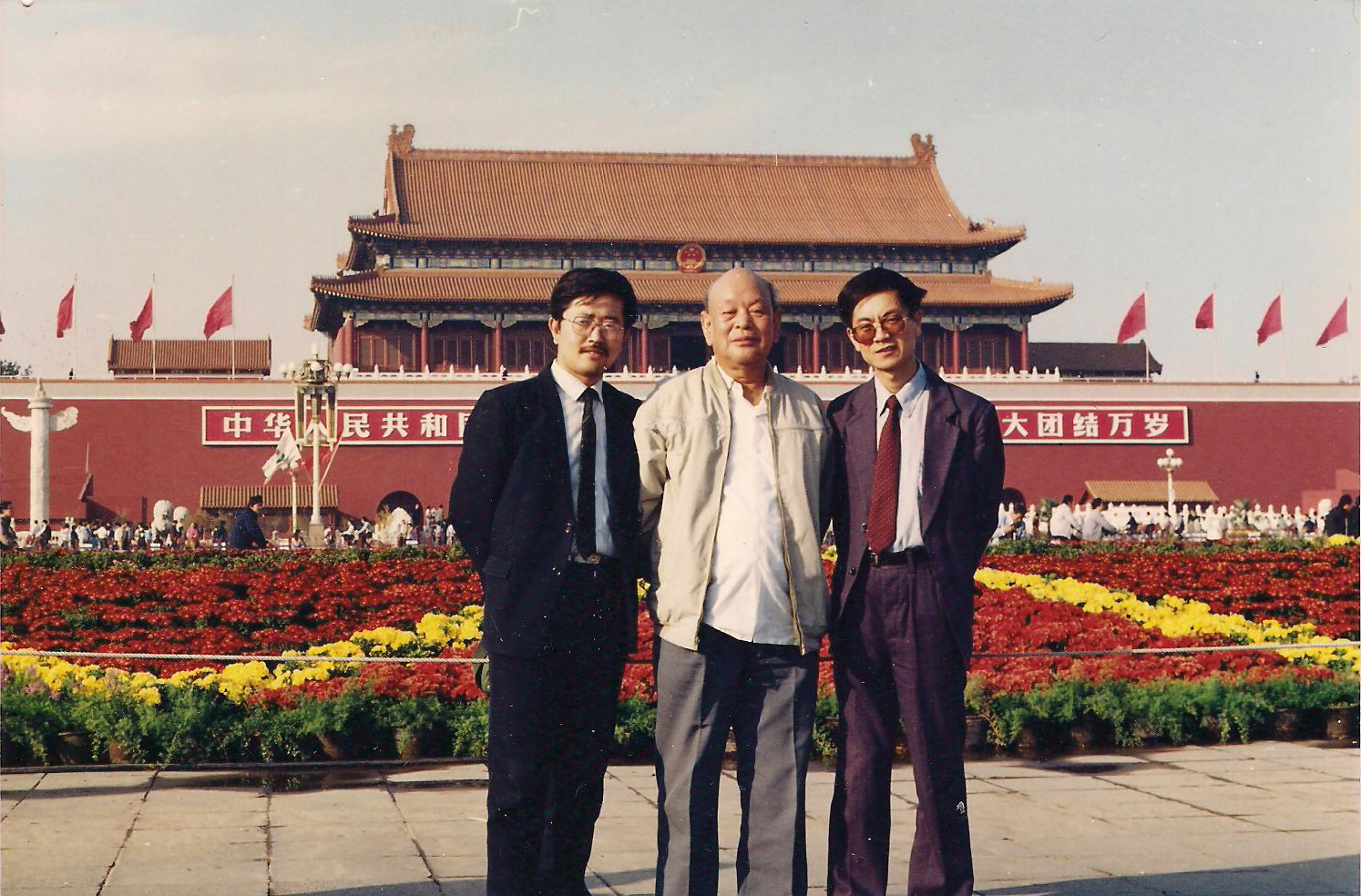

他生前共精心培养了五名硕士研究生,弟子们的毕业论文均发表在国内外有影响的杂志上,并在各自的岗位上大有作为。大弟子贾继东现为主任医师,教授,博士生导师,中国肝病研究所所长;二弟子徐世稳现居美国旧金山从事科研工作;三弟子张明德曾留学加拿大现已学成归国;四弟子刘瑞梓(女)现在上海复旦大学从事科研工作;关门弟子黄晓俊现任兰大二院消化科主任、消化内镜中心主任、医务部护理部部长、主任医师、教授、硕士生导师。他们业绩卓著,凤毛麟角,已经成长为学界栋梁之才。

是恩师人性的熏陶、精神的传承,成就了弟子的事业和未来。赵怀玉的女儿赵淑芸向笔者讲述了这样一个故事:“在父亲病重弥留之际,他的关门弟子黄晓俊毕业答辩前夕(7月4日答辩,父亲7月6日逝世)。面对父亲的身体状况,黄晓俊的师兄提议,文章陈述结束后由他代为签名,但是父亲坚持陈述过后亲自签名。看到父亲吃力地坐起,满头大汗地用颤抖的双手留下了他人生中最后的一次签名。他把最后一个学生放心地送到了答辩的讲台上,送上了人生的新起点,父亲释然了,微笑了,目睹着父亲颤巍巍的双手竭尽全力的落笔,我感动得潸然泪下……”

夕阳西照纷雪花\牧童赶羊急回家\已是黄昏过天青\红霞映照在天涯。朗朗上口的朗诵声不断地从至公堂传出,萃英门里那条幽深的小路上清晰地显现着赵怀玉教授的足迹,一代代兰大二院人脚印叠着脚印,臂膀挽着臂膀,继续走着赵老先生没有走完的路……

【人物档案】

赵怀玉(1929.1——1991.7),字孟璞,甘肃省宕昌县人,中共党员。八岁发蒙入私塾,1943年6月以优异成绩毕业于白龙镇小学,同年9月考入岷县初级中学,1949年6月毕业于青海国立潢川中学高中部,同年考入兰州大学医学院。1949年9月参加革命并加入地下党,任岷县白龙区文书,后任区委委员与粮站站长,主要负责宣传和建政反霸工作,支援大军解放西南。1950年9月复学,攻读临床医学。1953年6月重新办理入党手续,曾担任过基层党团组织委员和书记。1955年9月毕业于兰州大学医学院并留校,进入兰大第一附属医院工作,1960年任命为讲师兼主治医师。1961年担任内科副主任。 1970年调至甘肃宁县战备医院,后又调至兰州医学院武山分院任内科主任。1973年至1991年在兰州医学院第二附属医院担任内科主任。在此期间曾任甘肃省委常委保健组组长。1980年晋升为消化系副主任医师,次年晋升为内科副教授。1986年任内科学教研组主任。1987年晋升为内科教授,同年11月被聘为内科主任医师,生前担任过中华医学内科副主任委员,消化组副组长,中华医学会甘肃消化分会副主任委员、内窥镜组长、临床肝胆病及内镜杂志编委等社会职务。1991年7月6日因患胆囊癌不幸谢世。

相关阅读

- 上一篇:58年医者情怀芬芳满径 ——访耳鼻喉科退休专家权修文教授[ 08-13 ]

- 下一篇:大医精诚德为先 ——记原兰大二院内科学教研室、呼吸内科主任安真光先生[ 08-13 ]

甘公网安备 62010002000586号

甘公网安备 62010002000586号