陇原大地之子杏林六十华年 ——甘肃省高血压病防治奠基人王永铭教授

2011年新年伊始,细碎的雪花随着凛冽的西北风打着旋的朝下落着,落在人们的脸上生疼。兰州大学第二医院高职家属楼平时安静的一个单元房内很是春意盎然,热情洋溢,这里住着甘肃省心血管内科学的奠基人之一----今年89岁高龄的王永铭教授。今年时值老教授从医60年. 借此机会,他的门生从国内各地乃至海外匆匆赶来相聚金城兰州,其中有现为美国哥伦比亚大学医学中心血管病研究室的主任研究员以及就职于国内各高校或三甲医院的教授和医生,他们在各自从事的领域卓有成就,今天他们共同承欢恩师膝下,师生欢聚一堂,其乐融融……

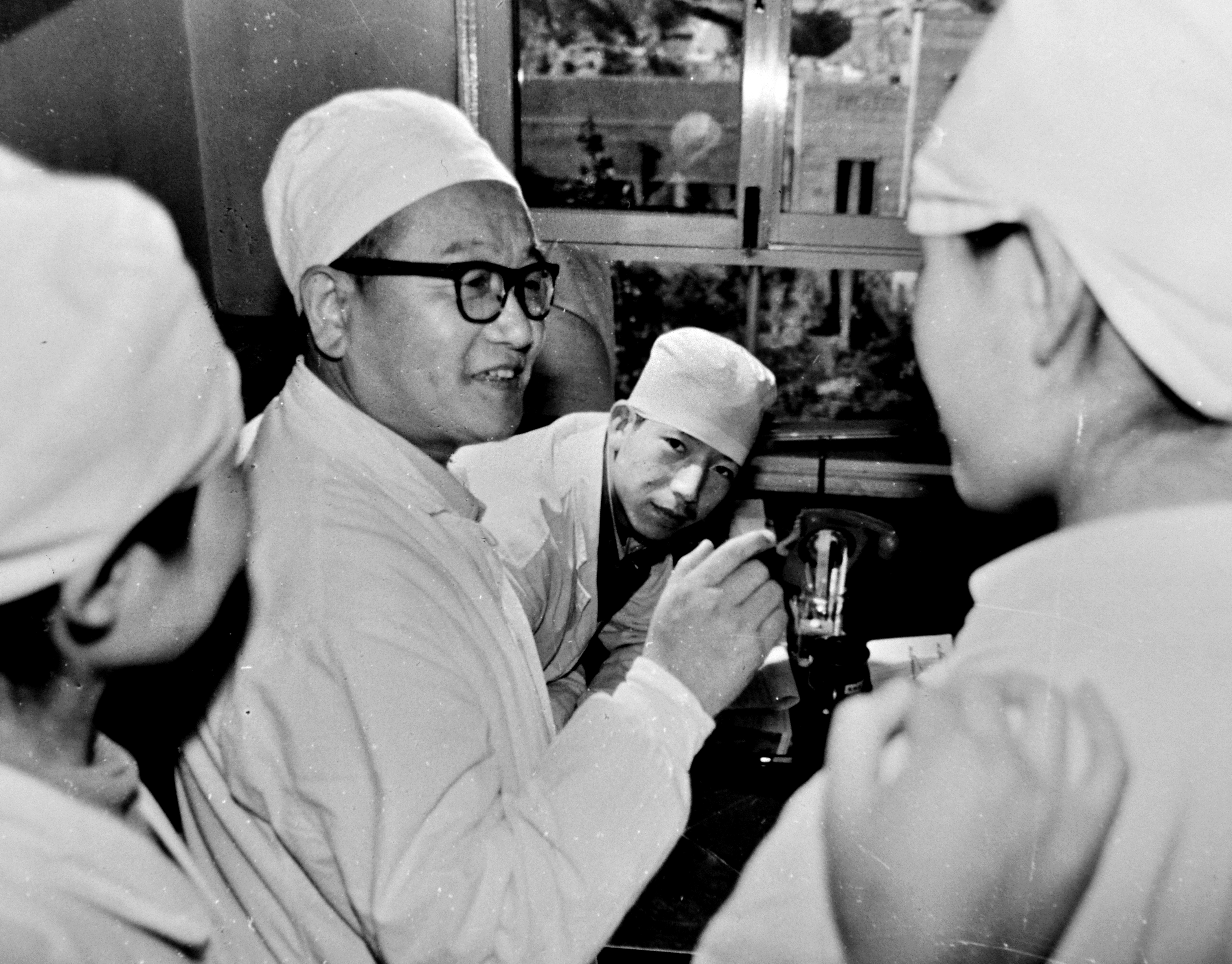

王永铭教授于1922年9月出生于人杰地灵的甘肃省天水市。1951年毕业于兰州医学专科学校(兰州大学医学院前身)。同年成为兰州医学院附属医院内科医生。在内科主任杨英福教授的培养和指导下,成为新中国成立后兰州医学院附属医院建院后的第一批内科医生。他和前院长杨英福教授一起共同创立了兰州医学院附属医院内科,协助杨英福教授完成了我国的第一例胃镜检查。自1954年兰州医学院成立第一、第二附属医院后,王永铭教授历任内科主治医师、副主任医师、主任医师,担任内科主任、内科教研室主任,兼任甘肃省心血管病学会主任委员、中华医学会心血管病学会委员等职务。王永铭教授从事心血管专业医疗、教学和科研工作六十年,为甘肃省的心血管病防治事业一生奉献,成绩斐然。

学术超前 勇于探索

1954年,时任院长的杨英福教授认为教学医院的内科学只有细化专业,才能使各专业更好地深入发展。王永铭教授根据医院发展的需求和自己的兴趣,选择了自己热爱的心血管病专业。为了更好的掌握先进的医疗技术,同年赴北京中国医科院阜外心血管病医院进修。在学习期间他有幸接触到了我国第一台心电图机,学习结束后他成功将这一技术引进我院应用,使我院成为甘肃省第一个拥有心电图仪的医院,为我院心脏病的诊断起了很大的帮助,同时他和同事们在全省推广这一技术,举办多期心电图培训班。由于他的出色工作,于1955年他被晋升为兰州医学院内科讲师,主治医师。

王永铭教授曾师从阜外医院郑德裕教授学习心脏导管检查,于1960年成功为一名身患先心病的兰州拖拉机厂女职工进行了右心导管检查术,开创了甘肃省右心导管检查术的先河。

王永铭教授在六十年代初期从国外文献了解到一种用于动物实验治疗甲状腺疾病化合物,副作用是血压的明显降低,这触发他产生了一个凝问:碘杂环类化合物是否可用于高血压病的治疗?他于1961年邀请当时兰州大学化学系黄文魁教授帮助合成了一种碘杂环类化合物,并设计了一个随机对照安慰剂的临床试验进行观察。虽然当时没有医学伦理委员会,但他仍然本着科学家的道德感和科学观,正式向医院提交了书面试验设计和研究申请,经时任院长张训初等领导组织开会研究、论证后,批准实施该项研究。这是我国早期的随机对照安慰剂临床试验之一,该项研究成果引起了国内心血管界的关注。

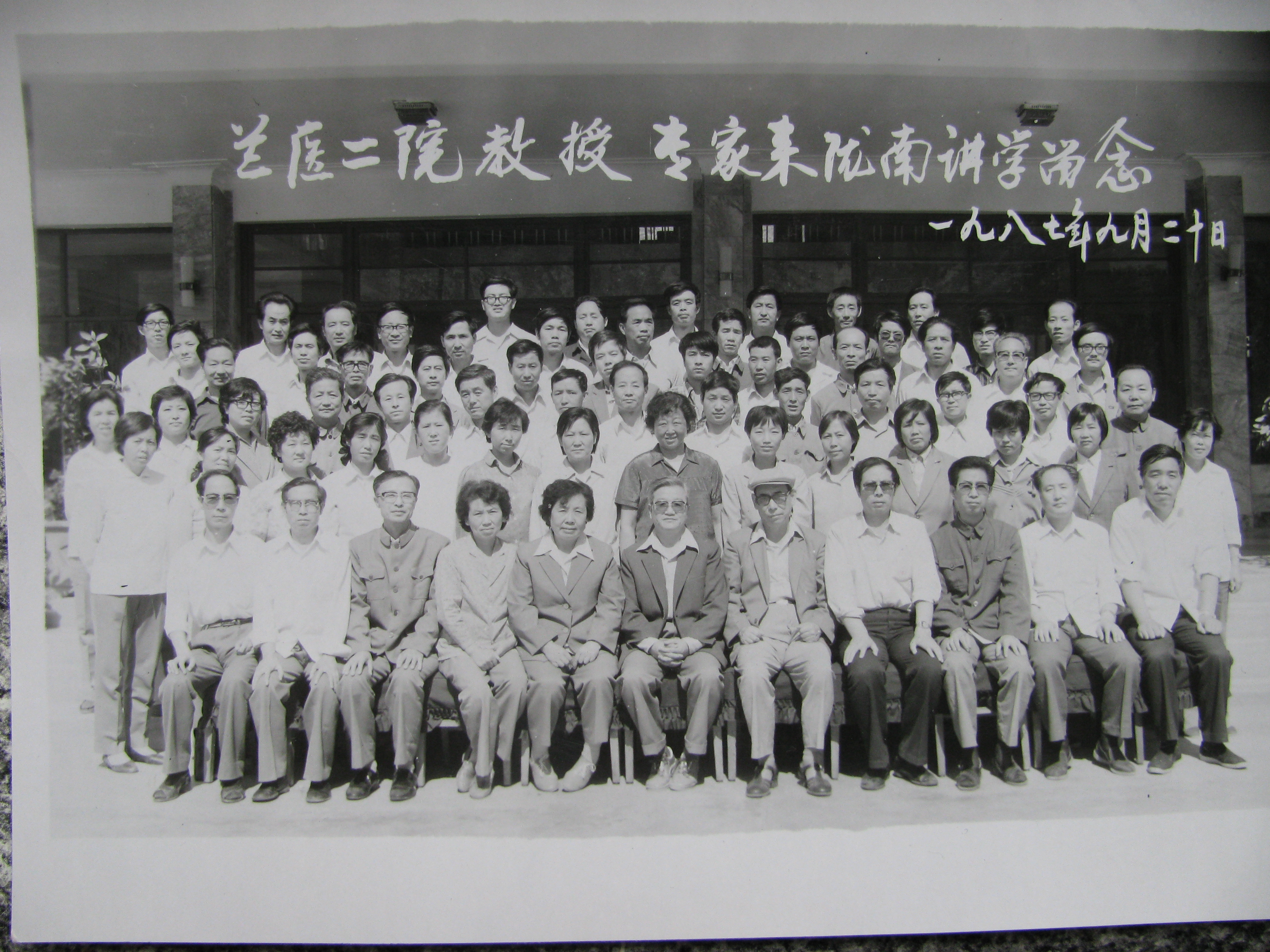

王永铭教授早在1955年参加新中国的第一次高血压的流行病学调查,在工作中他深刻体会到高血压病给我国人民健康带了巨大的伤害,敏锐地认识到高血压防治是一个社会问题和公共卫生问题,而不是简单的医生在医院治疗个体病人的问题,而应群防群治,在此后数十年中不遗余力的参加和推广高血压病的群防群治工作以及宣传工作。

王永铭教授非常善于将自己的研究结果与国内同行进行交流。在他的努力下,1964年中华医学会心血管病分会主办的 “中国高血压病及心血管病学术大会”,即著名的“兰州会议”在甘肃省兰州市召开,兰州医学院为会议的承办单位,中华医学会心血管病主任委员阜外医院院长吴英恺教授主持会议,会议制定了中国高血压病的诊断标准。在这次会议上,王永铭教授报告了他关于高血压病的临床试验结果,引起了轰动,同时他被推选为第一届全国心血管学会的委员。再接再厉,不断创新,王永铭教授于同年又在兰州市七里河兰通厂社区建立了一个约两万人参加的社区防治基地,在兰通厂职工医院的配合下对该厂职工进行了高血压病和冠心病的流行病学调查,并开展了人群健康教育防治工作。他是我省第一位开展社区防治的开拓者,也是我国最早开展高血压病社区防治的专家之一。他领导的课题小组还自行配制了降压1号、2号等降压药物,这两种药物与当时高血压治疗中复方降压片成份类似。该基地与北京阜外医院的刘力生教授指导的首钢中心几乎同步。遗憾的是上世纪80年代随兰通厂改革,该中心工作被迫停止。

1970年他主持了全国高血压病的流行病学调查中甘肃省的抽样调查,成绩突出,受到了卫生部的表彰。正当王永铭教授信心百倍,不断拼搏,准备将他的药物研制成果与制药界联合,扩大试验时,文化大革命开始,他本人及他的事业和国家的命运一样受到磨难。他被打成反动学术权威,被扣上了拿劳动人民做试验的牛鬼蛇神,先是被强制打扫卫生,后又被“降级”在工宣队监督下做护理工作,但是王永铭教授非常乐观,他把干这些工作当作锻炼身体和扩大知识面的机会。白天干完繁重的体力劳动,晚上回到家中仍然坚持学习,充实理论知识。他时常对妻子半玩笑地念着《幽窗小记》里的 “ 宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天边云卷云舒”。寥寥数语,道出了他对人生、对事对物、对名对利的态度:得之不喜、失之不忧、心境平和、淡泊自然。

十年文革结束后,王永铭教授又回到了医生的岗位上,他于1980年重新担任内科主任,领导全科积极开展业务学习。在人员紧张的情况下,宁愿自己承担更多的工作,仍送出多名医疗骨干外出进修,培养了一批优秀的专业人才,为我院内科各专业组的建立作出贡献。他亦注重制度的建设,建立完善了疑难病例和死亡病例讨论制度,三级医生查房制度等制度。

解放后,在党的领导下,王永铭教授积极要求进步,文革前曾多次要求加入中国共产党,尽管在文革中被当作反动权威批判,但他始终坚信共产主义,终于于1981年加入了中国共产党,实现了多年的夙愿。

1981年王永铭教授担任了医院的业务院长,当时文革刚结束不久,医院百废待兴,在做好繁杂的管理工作的同时,他在自己的专业领域继续奋进。他创立了高血压内分泌实验室,进行了高血压相关的神经内分泌激素检查,首次在我省开展了肾素、血管紧张素和醛固酮的放射免疫测定。

王永铭教授于1985年任第一届中国高血压联盟理事,于1986年11月与金川公司职工医院合作进行了高血压病人血液钠离子和镍离子与高血压关系的研究。受甘肃省卫生厅的委托,主持了全国1991年高血压病的流行病学调查中甘肃省的抽样调查,共调查203707人,写下了十几万字的调查报告。

他先后在国家级杂志上发表论文40余篇:包括《甘肃省203707人高血压抽样调查报告》、《甘南藏族纯牧与半牧人群高血压流行病学调查》、《高血压患者肾素、血管紧张素的测定》、《老年高血压血浆儿茶酚胺测定》、 《健康男性204例夜尿钠钾离子测定》和《影响高血压病左心室肥厚的多因素分析》等论文,享誉国内高血压防治领域。

1977年他的研究成果“降压2号治疗高血压病的临床观察”获甘肃省科技进步2等奖;1979年“甘肃省高血压病抽样调查”获甘肃省医药卫生科技进步2等奖。 1987年“尿儿茶酚胺与原发性高血压的关系研究”获甘肃省科技进步3等奖。

教书育人 桃李芬芳

王永铭教授1955年晋升为内科讲师后就非常注重于临床带教,培养了许多我省知名的心血管病医师。他爱护学生,热爱教学,非常重视大学医学教育,他把比较枯燥的临床医学理论课程,结合病例循循诱导,讲得绘声绘色、丰富多采,每一个章节都仿佛在学生面前打开了一扇窗户,每一个疾病的讲述都让学生看到了人体奥妙的一个新世界…。

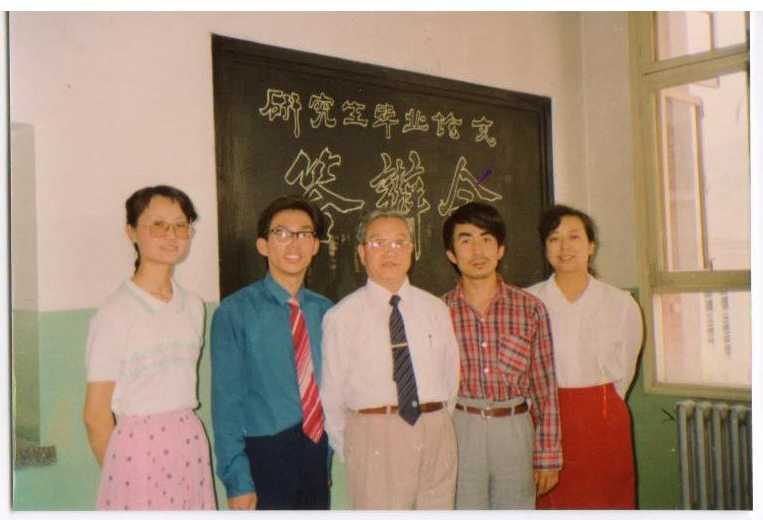

自1984年他成为我省首批硕士生导师之后,先后指导了十几名硕士研究生,建立了自己特有的研究生培养方法。他曾作为编委参编第二版全国高等医学院校《内科学》教材,自1987年始多次任教育系统高级教师职称评审委员, 1990年任西北地区继续教育顾问。

当时的他戴着厚厚的眼镜,白白的皮肤,祥和的面庞,平易近人,为人温和谦逊,典型的一个学者形象。虽然他担任的研究课题较多,研究任务较重,但他治学严谨,一丝不苟。王永铭老师不仅重治学,更重育人。经常给学生谈做医生的良知和人格的重要性。并关心每个学生的生活,对家境贫穷的学生还要个人给予经济上的资助。求师不易,他既是严师又是慈父,学生们都以选这样一位良师作为人生最幸福的一件事情。

他胸怀宽厚,爱才惜才。当时他的一名研究生因故违反了校规纪律,校方当时欲开除该学生,王老师详细了解了事情发生的原委,多次奔走向有关领导作出汇报,说明违反校规的客观原因,并恳请学校给该学生一次改过的机会,同时多次教育学生接受学校的批评,认真加强组织纪律性。在他的努力下,学生以优异成绩参加答辩毕业。时光荏苒,今天这位学生已经是国内外知名的心血管教授,他创立的手术方式已成为一种公认的治疗冠心病的先进术式。

王永铭教授是土生土长的甘肃人,未出国门受“洋教育”,但他学问深厚,见识高远。当他承担医院的行政管理工作时,作为传道、授业、解惑的师者!他每周都要挤出时间和研究生开周会,检查研究生的学习和工作,形式虽然简单,但每届坚持不懈。他给学生们亲自布置必读的专业书和杂志文献,和学生交流,他不断地解答学生学习和生活中的问题,学生们也畅所预言,咨询请教,每次都受益匪浅。

王永铭老师言传身教,表里如一,以身作则,更难得的是他招研究生从不徇私情,在今天看来都有些不近情理。他所在的心内科有一名年轻的女医生,很愿成为他的研究生,多次找他表示学习的要求,他却说:“你在咱们科工作已经是很幸运了,应该把机会让给偏远地区的青年医生,他们更需要研究生教育,我录取一定是择优而不是择亲”。当年他就是招收了鄱阳湖边一个农民的孩子,也就是文中提及后来在美国哥伦比亚大学做研究的那位科学家。而本科的女医生由于专业课比这位考生低两分未被录取,被推迟到第二年以优异的成绩录取。

教诲如春风,师恩似海深。老师的每一次指导,现在学生们想起来都历历在目,他的教育始终激励着学生们不断地准备着,努力着,现在他国内的学生也大部分成为我国心血管事业的栋梁之材。在我国北京阜外医院、北大人民医院、北京301医院、北京肿瘤医院、南京市第一医院、第三军医大学附属医院和兰州大学第二医院等国内一流医院的心内科活跃着一批他的学生的身影。王永铭老师,就象是我国心血管病学教育的一座桥梁,他的学生们走过这座桥梁,不断地成长和奉献。

时空轮转,半个多世纪的时间过去了。面对王永铭教授,我们送上这样的一副对联“陇原行医60载,救死扶伤育英才”。我们诚挚地祝愿我们的老教授晚年祥和安宁,祝愿我们的事业繁荣昌盛。

相关阅读

- 上一篇:五十余载春华秋实 扎根陇原杏林增辉 ——记兰州大学第二医院神经外科裘…[ 08-13 ]

- 下一篇:莫道桑榆晚 为霞尚满天——记甘肃省泌尿外科专家刘国栋教授[ 08-13 ]

甘公网安备 62010002000586号

甘公网安备 62010002000586号